偏差値70〜の大学入試での数学の勉強方法をまとめました。どの教材を使えば良いのか、どのように使えば良いのかなどを詳しく説明してあります。

ここに書いてあることを実行すれば偏差値70〜の大学入試の数学の合格レベルになるはずです。

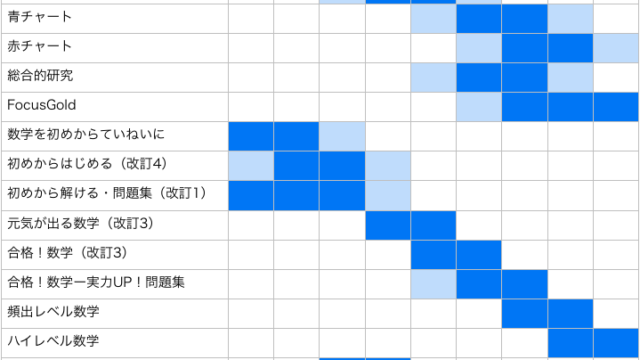

目標偏差値70〜 教材フローチャート

さっそくフローチャート(勉強の流れ)をみていきましょう。

- FocusGold1A(例題、練習)、教科書某用問題集

- FocusGold1A(StepUp、章末問題)

- FocusGold2B(例題、練習)、教科書某用問題集

- FocusGold2B(StepUp、章末問題)

- FocusGold3(例題、練習)、教科書某用問題集

- FocusGold3(StepUp、章末問題)

- FocusGold1A2B3(チャレンジ編)

- FocusGold1A2B3(実践編)

- 過去問+新数学演習

- センター過去問

- センター試験

- 過去問

以下で細かく説明していきます。また、FocusGold、新数学演習の詳細は以下の記事を参考にしてください。

https://tutor-blog.com/textbooks/post-2479/

FocusGoldの例題は基礎を身につけるのに最適!(①、③、⑤)

FocusGoldの例題は高校数学の基礎を見つけるのに最適です。目標偏差値が65以上の場合はFocusGoldを使うのが正解です。青チャだとややレベルが不足します。

受験勉強は基礎知識をインプットしまくるところからスタートです。FocusGoldの例題は呼吸するのと同じレベルでできるようになるのが目標です。

基本パターンは呼吸するレベルでできるように!

FocusGoldだけだと、基本パターンの演習量が足りない場合があるので、教科書某用問題集(4STEPなど)で基本パターンを徹底的に演習しましょう。必要ない人はカットしてOKです。

教科書某用問題集を持ってない場合は「カルキュール」か「合格る計算」でOKです。「カルキュール」「合格る計算」については以下の記事をご覧ください。

https://tutor-blog.com/textbooks/calcule/

https://tutor-blog.com/textbooks/ukaru-keisan/

大手予備校模試(例えば駿台)で偏差値50以上の人は例題+練習はカットしてOK

1つの目安ですが、駿台で偏差値50ある人は例題+練習(上記フローチャート①、③、⑤)はカットしてOKです。

その場合はFocusGoldを使わずに、「1対1対応の演習」や「新数学スタンダード演習」を使っても良いですね。詳しくは後述。

例題と練習の使い方

例題と練習の使い方については、「まずは例題だけやれ!」など世間で色々と言われていると思いますが、とりあえずここに書いてある使い方でやっとけばOKです。

まず大前提として、最初の1周は「例題、練習は理解用」と考えましょう。その上で以下の手順にしたがってやりましょう。

- 例題を読み問題設定を把握する

- 手が動くところまでやってみる

- 手が止まったら解説を読む

- 例題のポイントが理解できたら練習を解く

どんな学力の人でも、この方法は使えます。

特に②が重要ですね。中には「いきなり解説を読め!」と言う人もいますが、それはあまり良くないです。

「これ以上は無理!」というところまで自分で考えてから解説を読んだ方が「なるほど!」と強く思うからです。

そういう感動があったほうが記憶に残りやすいですからね。いきなり解説を読んで理解し身につけることができるのはごく少数の頭の良い人です。

例題と練習の使い方だけではなく、基本的な勉強方法も重要です。勉強効果を高めることができる基本的な勉強方法については以下の記事を参考にしてください。

https://tutor-blog.com/how-to-study/math-10-tips/

FocusGoldの代替案

網羅系で代替できるテキストとしては青チャートですね。それぞれがどの部分に相当するかは以下の通りです。

青チャート:FocusGold

例題+練習(1988):例題+練習(2018)

Exercises(740):StepUp+章末(920)

総合演習(178):チャレンジ編(307)

( )内はそれぞれの問題数です。見ての通りどちらも例題+練習はほぼ同じですが、実践的な演習問題はFocusGoldの方が多いです。

よってFocusGoldの方が偏差値高めの方に対応してると考えましょう。青チャでも代替できますが、演習量が足りない場合があります。その場合はフローチャート⑨の「新数学演習」で補うと良いでしょう。

網羅系が嫌な場合の代替案

網羅系が嫌な場合は「1対1対応の演習」と「スタンダード」を使うことをオススメします。

「1対1対応の演習」は上記フローチャートの①〜⑥、「スタンダード」は⑦を代替できます。

ただし、これらのテキストは基礎知識を身につけてないと使えないので注意。例えば、青チャやFocusGoldのマーク3までの例題が身についていないとダメですね。

さらに、「1対1対応の演習」は1A2B3を全て揃えると6冊(数3だけ2冊に分かれている)あるので、それだけお金がかかります。問題数は明らかにFocusGoldや青チャよりも少ないですが、難易度が高いので結局同じくらいの時間がかかることも十分ありえます。

「1対1対応の演習」「スタンダード」については以下の記事をご覧ください。

https://tutor-blog.com/textbooks/post-2495/

https://tutor-blog.com/textbooks/post-2510/

https://tutor-blog.com/textbooks/post-2561/

StepUp、章末問題で偏差値50〜の問題を体感!(②、④、⑥)

FocusGoldのStepUpはだいたい偏差値50前後、章末問題は60前後くらいの問題です。例題と練習がひと通り終わった後はStepUpと章末問題で基礎知識を”使う”トレーニングをしましょう。

例題と練習をやっただけでは本番で解けるようにはなりません。

偏差値65以上の大学入試問題は基本知識を前提として、レベルの高い思考力の必要な問題が出題されます。それらを解けなければ合格できません。

ですので、色々な設定の問題を解くことで、基本知識をどういうところで使うのかを早い段階で体感しておく必要があります。

「習うより慣れろ」「百聞は一見にしかず」ってことですね。

StepUpをやるときのポイント

StepUpの演習方法ですが主に以下の2つのどちらかです。

- 例題を復習してから解く

- いきなり解く

基本的には①のやり方がオススメ。StepUpは各セクションごとにあるので、そのセクションの内容を復習してから演習する方が効果的です。

StepUpまでやれば偏差値50〜55くらいになるはずです。

ここまでやって、学力が上がらない人は勉強に対する意識に問題がある可能性が高いです。勉強がただの作業になってしまっていたり、わかったふりをしていたり、している人は少なくないので注意しましょう。

チャレンジ編で偏差値65〜の問題を体感!

FocusGoldのチャレンジ編はだいたい偏差値65〜に相当します。

目標偏差値が65〜の場合はStepUpとチャレンジ編を100%できるようにしておけば、かなり合格可能性が高くなります。

チャレンジ編は1A2B3まで合わせると約300題もある上に、1問1問がかなり重いので十分な時間を確保しておく必要があります。

最短距離で過去問演習まで行こう!(⑦) 10月スタートが目安

私は、受験勉強の指導する時は常に「まずは最短距離で過去問演習まで行こう!」と生徒に言っています。

その理由は、受験勉強は勉強しなければいけない範囲が広いので、それを全て順番にやっていると多くの生徒は間に合わないからです。

なので基礎を作り、最終的に必要なレベルまでの軸を作るのが最優先です。

FocusGoldの例題、練習、StepUp、チャレンジ編、実践編を100%マスターすれば偏差値70〜の大学入試の問題で勝負できるようになります。

過去問演習が効果を発揮する目安は、「過去問を初見で3〜4割解けること」です。

それ以下の正答率だと演習してもほとんど解けない状態ですし、解説を読んでも理解できない可能性が高いので、過去問演習の効果が薄いです。

この段階は10月入ったらスタートできるのが目安です。10月11月で弱点強化ができれば合格確率はかなり高くなります。

この段階はじっくり取り組む時期なので、過去問1年度分+弱点強化を1週間単位でやるくらいのつもりで勉強しましょう。

過去問演習、第1段階のやり方

この段階の過去問演習はいわば、第1段階です。

この段階は「過去問演習=目標レベルの把握&強化箇所のあぶり出し」と考えましょう。

この段階ではあまり解けないと思いますがそれでOKです(3〜4割解ければ良い方)。それよりも、「このレベルの問題が解ければ良いのか!」「この単元をもっと強化した方がいいな!」ということを体感することが重要です。

この段階では以下のように勉強を進めましょう。

- 過去問を1年分解く

- 弱点単元を丸ごと強化する

- 過去問をもう1年度分解く

- さらに弱点単元を強化する

- 以下同じ

過去問は1年度分ずつ解いていきましょう。ここでは過去問演習というよりもどちらかというと②をやるための意識づけという意味合いで過去問を解きます。

過去問を解けば「ここが弱点だ!」というのが嫌でもわかります。その方が復習にも力が入りますし効果が高くなります。

単元ごとの強化は「新数学演習」で!

②では弱点だと思った単元を丸ごと強化しましょう。ここでは「次の1年分の過去問を解いた時にその単元の問題は100%解けるようにする!」とイメージして勉強しましょう。

FocusGoldのチャレンジ編と実践編だけでも足りるかもしれませんが、足りない場合は「新数学演習」を使うと良いと思います。

このとき、強化する単元は1つに絞るようにしましょう。複数同時にやると時間がかかりますし、モチベーションも維持しにくいです。他の弱点箇所は次の過去問演習のあとでOKです。

1つの弱点単元の強化が終わったら再び過去問を解きましょう(上記③)。それ以降は同じです。時間が許す限り繰り返しましょう。

重要なのはこの段階まできたら単元ごとに強化していくことです。全体をふんわりと勉強しても効果は薄いので、「この単元は得意!」と言える単元を1つずつ増やしていくのが正解です。

新数学演習の代替案

代替案としては「ハイレベル理系数学」が良いと思います。1A2B3まで一冊で学べて、問題数も200題と十分ですね。

https://tutor-blog.com/textbooks/high-level-rikei-sugaku/

他の代替案としては「天空への理系数学」があります。1A2B3まで1冊にまとまっていて、問題数は約200題です。

https://tutor-blog.com/textbooks/tenku-eno-sugaku/

もう1つの代替案としては「上級問題精講」です。1A2Bと3で1冊ずつあります。問題数も1A2Bだけでも147題あるので3と合わせて使えばかなり演習できます。

センター対策はほどほどに(⑧と⑨)

私立が第1志望の場合はセンター対策にあまり時間をかけないようにしましょう(国公立が第1志望の場合は少し多めにやった方が良いです)。

なぜかというと、センター試験で合格する人はごくわずかですし、センター独特の出題形式に慣れるために時間をかけるよりも、受験校対策に時間をかけた方がリスクを低くできるからです。

あと、第1志望の大学をセンターで合格できる確率はほぼないと考えた方がいいです。センターは滑り止め、抑えで使うのが基本です。

センター対策を始める時期は12月中旬〜下旬が目安です(センター本番の1ヶ月前くらいからスタート)。

この段階でも⑦のような弱点強化する勉強方法でやりましょう。ただし、過去問1年分+弱点強化を3日でまわすようにすると良いと思います。1ヶ月(30日)でやるので少しハードにやりましょう。

過去問をひたすら解こう!(⑩)

このレベルの大学入試の場合、過去問も15年度分のものが売ってることもあると思います。

下手に他の大学の過去問を解くよりも志望校の大学の過去問をあるだけ解くことを優先した方が良いですね。

この段階では、⑦のように弱点強化をじっくりやっている時間はないと思います。ここまでの勉強をしっかりしていれば、過去問を解いて解説を読んでちょこっと復習するだけで十分になっているはずです。

なのでここでは「解く→解説読む」をひたすら繰り返しましょう。

ちなみに、過去問はホームページで無料でダウンロードできる大学がほとんどなので活用しましょう。ただし、略解のみで細かい解説はないことが多いです。

まとめ

最後にもう一度フローチャートを載せておきます。

- FocusGold1A(例題、練習)、教科書某用問題集

- FocusGold1A(StepUp)

- FocusGold2B(例題、練習)、教科書某用問題集

- FocusGold2B(StepUp)

- FocusGold3(例題、練習)、教科書某用問題集

- FocusGold3(StepUp)

- FocusGold1A2B3(チャレンジ編)

- 過去問+新数学演習

- センター過去問

- センター試験

- 過去問

ここに書いてある方法(リンク先も含め)でしっかり勉強すればほとんどの人は合格できるレベルに到達するはずです。

神奈川県公立高校入試、都立高校入試、大学入試で個別指導18年、オンライン指導8年の私がマンツーマンで丁寧に指導します。

- 対象学年:中学生、高校生、浪人生

- 指導科目(高校):数学、物理、大学受験指導

- 指導科目(中学):数学、理科、高校受験指導

- 指導形態:SkypeまたはZoomによるオンライン指導

- 指導曜日・時間:要相談

- 料金:1時間6,000円(税別)→5,000円(2月3月指導開始の方だけ!)

- 体験指導:60分(ヒアリング含む)

体験指導をご希望の方、オンライン指導に関してご質問がある方は以下のお問い合わせページからご連絡ください。体験指導や指導料金などについて詳しい資料をお送りします。