神奈川県公立高校入試の英語の勉強方法をまとめました。ここに書いてあることを実行すれば確実に目標点を取ることができるようになります。プロとして10年400人以上を個別指導してきた経験からどの目標点にも対応するように解説したので参考にしてみてください。

内容がめちゃくちゃ多いので、目次を見て興味あるところから読むことをおすすめします。目次はリンクになってるのでクリック(タップ)すればそこまで飛べます。

これやっとけば間違いないって教材

ごちゃごちゃ読むのがめんどいという方もいると思いますので、最初にこれやっとけば間違いないっていう教材を載せておきます。まず最初に教材の種類を整理しておきます。

- 参考書:わからないところを調べる

- 英単語

- 文法

- 総合的な問題集:過去問やる前にやる

- 長文読解

- 基礎問題集:基本事項を定着させるための問題集

- 50点確保用問題集:50点確保するためのやつ

- 目標70点以上用の問題集:上位校狙う人向け

- 過去問

- 模試

この中で必須なのは①②③④⑨だけです。①参考書は3年分の教科書持ってれば必要ないです。⑤は長文読解の練習用ですが、過去問をやっても足りない場合に追加でやりましょう。⑥は基礎事項が抜けている人向けです。⑦は50点を確実に取るようにするための教材です(④をやった後に余裕があれば追加でやるのが良い)。⑧は上位校狙っているけど60〜70点から伸び悩んでいる時に使う教材です。

以下で具体的なおすすめ教材を紹介します。

参考書のおすすめ教材

参考書は基本的に文法事項を調べるために使います。3年分が一冊にまとまっているやつが使いやすいです(持ち運びするには邪魔ですが)。おすすめは以下の3つです。

この3つはほぼ同じなので好きなやつを選んでOKです。音声つきなので基本的なリスニングの練習もできます。別売りの問題集もあるので、時間的に余裕がある人は参考書+問題集で文法を完璧に仕上げると英語の得点が安定します。

数学、理科、社会は教科書があれば参考書はいらないですが、英語の場合は教科書を持っていても参考書を持っておいたほうが良いです。教科書は長文読解を中心に構成されていて文法事項が整理されていないので使いにくいです。

英単語のおすすめ教材

英単語の教材を選ぶ上でのポイントは以下の通りです。

- レベル別になっている

- 優先度順になっている

- 例文がちゃんと載っている

- 音声が付いている

- なるべくなら熟語も合わせて一冊になってるものが良い

残念ながらこれらを全て満たしている市販教材は私が知っている限りありません。⑤は最悪別売りのものを買えば良いので、①〜④の条件を満たしているものを選ぶようにしましょう。以下の教材がおすすめです。

(2024/04/23 11:39:35時点 Amazon調べ-詳細)

この2つのうちどちらかを選んでおけば間違いないです。個人的にはランク順の方が好きです。単語だけではなくて例文も頻出順に3つ掲載されているので、入試問題に対応しやすくなります。ターゲットは王道ですが、人を選ばず誰でも使いやすいという点でおすすめできます。

これはあまりおすすめしないというものも挙げておきます。

これらは例文が弱かったり、音声が別売りになっていたりするのでおすすめしません。

英語得意な人向け、上位校狙う人向けのものも紹介しておきます。

速読英単語は長文読解がある程度できる人じゃないと使えません。英語が苦手な人は下手に手を出さないほうが良いでしょう。

有名予備校講師の方が作った教材で、例文とともにSVOCの構文の解説が書かれていて非常に良いんですが、それだけに英語が得意な人向けの教材です。英語が苦手な人にはおすすめしません。文法学習を先に終わらせてから使うのはありですね。ちなみに難関高バーションもあります。

文法のおすすめ教材

文法はとにかく解説がわかりやすいのが重要です。あとは受験用にカスタマイズされているものが良いです。おすすめは以下のもの。

(2024/04/23 11:39:39時点 Amazon調べ-詳細)

この教材は解説→入試基本→入試実践の構成になっています。入試形式で最短距離で学習できるのでおすすめです。リスニングはCDとダウンロードの2つあります。

構成は「解説→入試問題」なので1つ目の教材よりも内容が薄いですが、これも良い教材です。時間がない場合に最適ですね。リスニングはダウンロードのみです。

おすすめできない教材も紹介しておきます。

前半が文法事項、後半が入試実践形式になっています。この構成が使いにくいのであまりおすすめできません。文法の要点整理も弱いので上記2つに比べると見劣りします。

総合的な問題集のおすすめ教材

次は総合的な問題集。おすすめできるのは1つだけです。

要点→基礎→実力アップの構成になっているので段階的にトレーニングできます。4択や並べ替えの文法問題など入試形式に沿った内容なので良いですね。文法、長文読解、リスニングと全ての問題形式が掲載されているのもおすすめできる点です。CDも付いているので文法、長文読解、リスニングを1冊で済ませたい人はおすすめです。

リスニングに関してはリスニングだけの教材を購入しても良いですが、ほとんどの人は①〜④と⑨の教材に付属しているリスニングで事足りると思います。

長文読解のおすすめ教材

長文読解の教材を選ぶポイントは「出題形式にあっていること」と「掲載問題数が多いこと」です。おすすめはこれ。

24題の長文問題が掲載されています。このシリーズはかなり優秀で文法用やリスニング用もあります。数学のやつは「場合の数・確率」や「関数とグラフ」など出題形式ごとに分かれていますし、理科のやつは分野ごとになっているので、強化したいところに合わせて選べるのが良いですね。

基礎問題集

基礎知識を効率的に学習できる問題集としては以下のものがおすすめです。

これは各単元の基礎知識を一問一答形式で身につけるための教材です。文法問題の演習にもってこいの教材です。①②③④⑨をやっても足りない場合に追加で使いましょう。入試直前と書いてありますが、直前にこれやってても間に合わないので早めにやりましょう。

50点確保用の問題集

50点分を確保するための問題集は以下のものがおすすめです。

読んで字のごとくですが、実際の入試で50%以上の受験生が解けた問題を集めた問題集です。受験成功のポイントは「みんなが解ける問題を落とさないこと」です。掲載されている問題は50%以上が解ける問題なので比較的簡単な問題が多いです。この教材をマスターすれば40〜50点分は確保できるようになります。総合的な問題集、過去問と合わせて使えばほとんどの人が60点は取れるようになるはずです。

目標点が50点の人はもちろん、それ以上を目指す人が得点を安定させるために使うのがおすすめです。

目標70点以上用の問題集

50点からさらに上積みするための教材もあります。上記と同じシリーズですね。

これも読んで字のごとく、入試で50%以下の人しか解けなかった問題を集めた問題集です。やや難しい問題が載っているので70点以上を目指す人におすすめです。あくまでも上積みするための教材なので、基本標準レベルが身についていない人は使わない方が良いです。

70点以上(上位校)を目指す人向けの問題集はもう一つあります。

この教材は上位校を目指す人向けの教材です。問題を理解したり解くためのテクニックが満載ですが、それを理解し使いこなすのが難しいので目標が70点未満の人にはおすすめしません。同業者の視点からするとよくここまでテキストに落とし込めたなあと関心する内容ですが、それだけに扱うのも難しいです。個人学習に向いているとは言い難いですね。

過去問

(2020/12/29 19:57:19時点 Amazon調べ-詳細)

受験勉強で最も重要なのは過去問演習です。基礎学習が終わったら出題傾向の問題をたくさん解くのが最も効果的なので、過去問は収録年数が多いものがおすすめです。上のやつは6年分、下のやつは12年分入ってます。下のやつはネットでしかも無料で質問できるのが良いですね(実際に質問したことないのでどんな感じかは知りませんが)。

2015年度から新課程になったのでそれ以前の入試問題は現行の入試問題と少し出題傾向が変わっていますが、それでも十分練習になるので過去問は掲載年数が多いものを選ぶのが正解です。

解説についてはどれも似たようなものなのであまり気にしなくても良いと思います。この問題はこう解いた方が良いなど細かい所を見ればキリがないですしね。

違う視点からもう一つの過去問を紹介しておきます。

これは各都道府県の入試問題を収録したものです。中学生が勉強する内容は指導要領で決まっているので自ずとどの都道府県でも入試問題も似通っているので、ほかの都道府県の問題は練習するにはもってこいなんですよね。

過去問、模試をやってさらに強化したい問題パターンがある場合は追加で使うと良いですね。ここまでやれば目標点を取れる確率がMAXになります。値段が高いのが難点ですが。

模試

模試は定期的に受けた方が良いです。「W合格もぎ」と「全県模試」が有名ですね。塾に通っている受験生はこのどちらかを受けている人が多いと思います。

実はこの二つの模試はネットで購入することができます(以下のリンク先参照)。

塾に通ってなかったり、ギリギリで通い始めた人は自分で模試を購入して練習するとかなり効果的です。過去問と合わせてやれば入試対策はバッチリです。もちろん、判定や偏差値は算出されないのでその点は実際に模試を受けるのには劣りますが、本番に限りなく近い形での問題演習は効果的です。

塾教材について

市販の教材よりも塾の教材の方が圧倒的に優秀です。なぜかというと市販の教材は全国の公立入試全般に対応した教材しかありませんが、塾教材は神奈川県の入試に特化しているからです。下記の教材はその代表例です。この教材を使うためだけに塾に通う価値はあります。

オリジナルの教材を使っている塾も少なくないですが、それもかなり有効です。私の経験上、講師の質は当たり外れ(とくに外れ)が大きいのでその点では塾に通うメリットはあまりありませんが、塾の教材はその価値が大いにあると言えます。

ちなみに私は仕事柄、これらの塾教材を入手することが可能なので、私の生徒には市販教材ではなく必ず塾教材を使わせています。ホントにかなりの差がありますからね。特に学力的に中の上以下の生徒は結果に大きな差が出ます。

塾で使う教材の中で「これ使っときゃ間違いない」っていう教材もリストアップしておきます。

- Iワーク/オリジナルテキスト/新中学問題集(通常学習用)

- 64

- 県トレ

- GetThrough

- 極める〇〇

①は通常学習用(学校対策用)です。新中学問題集はやや難しいので中高一貫校の生徒がよく使いますが、公立生でも学力が高い生徒には使わせることもあります。

②〜④が入試用の問題集です。②+③+④とか②+③+④+⑤の組み合わせで買わせることが多いですね。

②はかなり優秀で、入試で64点取れるようにするために特化した教材です。第1問〜第3問と第4問〜第7問の簡単な問題だけに絞った問題集です。意外とこういう教材はないので重宝します。

塾教材はこの3つを使えば間違いないです。そこそこ頭の良い受験生ならこの3つと過去問があれば80点以上取れるようになるので、十分と言えるでしょう。

他にも用途に合わせて色々ありますが、長くなるので省略します。

教材紹介はここまでですが、問題傾向を知った上で勉強しないと効果が薄いので、ここから先は入試問題について理解するための解説をしていきます。

ここに書いてあるコツ・ポイントを意識して勉強すれば確実に目標点に到達できるので、ぜひ目を通して見てください。

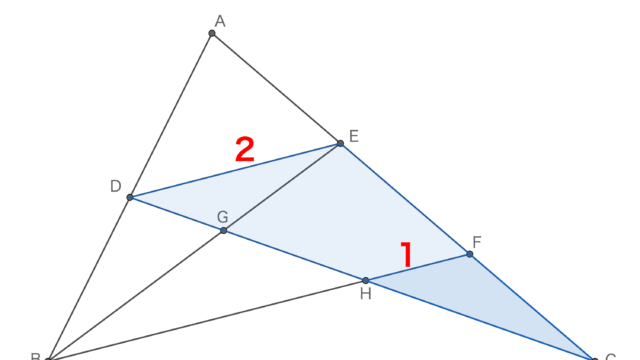

問題構成と配点

まずは問題構成と配点ですが、ここでは平成30年度の問題を例に解説します。

| 問1 | リスニング(対話) | 3点×7 | 21点 |

| 問2 | 適語補充(対話) | 2点×3 | 6点 |

| 問3 | 文法4択 | 3点×4 | 12点 |

| 問4 | 並べ替え(対話) | 4点×4 | 16点 |

| 問5 | ライティング(対話) | 5点×1 | 5点 |

| 問6 | 図表読解(データ) | 5点×3 | 15点 |

| 問7 | 図表読解(地図) | 5点×2 | 10点 |

| 問8 | 会話文読解 | 5点×3 | 15点 |

まず注目すべきは問1〜問4で55点分もあるということです。問1〜問4は単語と文法ができれば得点できるようになるので比較的簡単な部分です。どのレベルの受験生であれ、まずはここを完成させるのが最優先です。

もう一つ注目すべきは「対話」形式になっている問題が多いことです。日頃から対話形式の問題に慣れておくことで入試問題にスムーズに対応できるようになります。

勉強の流れ

問題構成と配点がわかったので次は大まかな勉強の流れをおさえましょう。何から手をつけたらいいかわからない人は、まずはここに書いてある順番通りに進めてみてください。

- 単語&文法(主に問2〜問4、34点分)

- リスニング(問1、21点分)

- 図表読解(問6〜問7、25点分)

- 会話文読解(問8、15点分)

- ライティング(問5、5点分)

大まかに言えばこの流れで勉強すればOKです。

当たり前ですが単語は最も優先度が高いです。問2のためには意味だけではなく書けるようにしておかないといけないので意外と時間がかかります。文法問題や読解でも単語の知識は必須です。

問3と問4が文法単独の問題ですが、読解問題でも文法知識が大活躍するので単語と同様に優先度が高いです。

リスニングは配点が21点分もあるので優先度が高いですが、単語と文法がある程度身についていないと勉強しにくいので単語と文法のあとで勉強しましょう。配点は高いですが、読まれるスピードは非常にゆっくりで内容も簡単なのでトレーニングすれば誰でも満点ないし満点近く取れるようになります。

読解問題はまずは25点分もある図表読解から勉強した方が良さそうですが、年度によって問題構成が微妙に変わることがあるので、会話文読解の方が問題数が多い(配点が多い)ことも考えられます。この辺りはあまり細かく気にしないでまとめて読解問題として考えておくといいと思います。

ライティングは難易度が高い上に配点が低いので最後に勉強しましょう。単語、文法、リスニング、読解と勉強していればある程度のライティング力も身についているはずなので、そこまで時間をかけずに過去問を中心に勉強しておくといいと思います。

目標〜50点の人の勉強方法

目標得点に応じてどこまでを重点的に勉強するかをまとめておきます。まずは目標が〜50点の場合は難しいところは捨て簡単なところに時間をかけて確実に得点することが重要です。

以下のポイントをおさえて勉強すれば50点を確実に取れるようになります。

- ①単語&文法、②リスニングを時間をかけてしっかり勉強する

- 読解は3問分の時間で1問だけ解く練習をする

- ライティングは捨てる

まずは単語と文法をじっくり時間をかけて勉強しましょう。ここがおろそかになるとなかなか点数は伸びません。目標は問2〜問4で30/34点取ることです。そのレベルになったらリスニングの勉強にうつりましょう。

リスニングは18/21点(1ミス)が目標です。ここまでで48/55点なのでほぼ目標はクリアです。

あとは読解ですが、目標点が50点の場合、問1〜問4で48/55点取れるようになっていれば読解は10点分取れれば十分です。ですので1問をじっくり時間をかけて解けるようにするのが正しい戦略です。全ての問題を解こうとすると1問1問の精度が落ちて逆に得点が低くなることはよくありますからね。

一般的に読解問題3問にかける時間は15分〜20分程度なのでその時間で1問を解けるようにすればOKです。3つの読解問題をざっくり眺めて理解しやすそうな設定の問題を選ぶようにすることが重要です。日頃からその意識を持って練習するようにしましょう。時間が余ったら残りの読解問題を解くようにしましょう。

ただし、ライティングの問題については読解を解くまえに必ず目を通しましょう。もしかしたら自分が書ける問題かもしれませんからね。

残りの問題は必ず適当に埋めるようにしましょう。1問でも当たればラッキーですからね。

目標〜70点の人の勉強方法

目標〜70点の人は上記の目標〜50点の人の勉強方法とほぼ同じです。違うのは読解問題を3問分の時間で2問解くことです。

問1〜問4で48/55点、読解で25/40点取れれば合計で73/100点になります。

ライティングや残りの問題の扱いについては目標〜50点の場合と同様です。

目標70〜80点の人の勉強方法

このレベルになるとほぼ全ての問題を回答できるようになってないといけません。しいて言えばこの目標点でもライティングはあまり時間をかけて勉強しなくてもいいと思います。5点しかないですからね。

ライティング以外を全て回答して95点分です。1ミス2ミスはあるのでこれで80点くらいと考えておいたほきましょう。

目標80点〜の人の勉強方法

このレベルはライティングも含めた全ての問題を回答できるようにしておかないといけません。そのためにできるだけ早く単語&文法、リスニングの学習を終えるようにしましょう。

問2〜問4を素早く解いて読解問題に時間をかけることで得点が安定します。最悪の場合ライティングが思いつかないことも考えられるので読解でしっかり得点できるかどうかがカギとなります。

単語の覚え方

単語は以下のポイントをおさえて勉強すればOKです。

- 書いて覚える

- 読んで覚える

- 聴いて覚える

- 自分でテストする

- 前日覚えた単語をテストする

- 月曜〜土曜に覚えた単語を日曜にテストする

単語を覚えられない人は、単純に単語に触れる機会が少ないだけのことがほとんどです。言い換えれば練習不足なんですが、効果的な勉強方法でやらないと身につかないのも事実です。

「書く」、「読む」、「聴く」というのは基本中の基本で、自分でテストするのも超効果的です。「覚えたつもり」になっている受験生も少なくないですからね。自分でテストすることでそれを防ぐことができます。

テストの時は必ず書くようにして読み方も必ずチェックしましょう。読み方がわからないまま放置していると文法問題や読解問題などあらゆるところで問題が解きにくくなります。これは意外と見落としがちですが重要なことです。文中に読み方がわからない単語があるとそこで詰まってしまって全体の意味がわからなくなることはよくあります。

単語は毎日やりましょう。前日覚えた内容を次の日にテストするようにすると頭に残りやすくなります。1週間分をまとめてテストするのも超効果的です。

- 月曜日:10個覚える→自分でテストする→寝る前に復習する

- 火曜日:月曜覚えたやつをテストする→新たに10個覚える→自分でテストする→寝る前に復習する

- 水曜日:火曜覚えたやつをテストする→新たに10個覚える→自分でテストする→寝る前に復習する

- ・・・

- 日曜日:月曜日〜土曜日に覚えたやつを全てテストする→覚え直す

こんな感じですね。この方法を私は「3回復習」と呼んでいます。この方法は英語や文法に限らず他の科目でも効果的なのでぜひやってみてください。

中学生で習う英単語は約1200語なので、残り時間を考えて1日に覚える単語数を考えましょう。英語学習は最初に単語だけ覚えまくるというのも効果的です。私は多くの受験生に1日100個、2週間で全ての単語を覚えるという極端な勉強方法をオススメしています。

わからない単語が出てくるたびに勉強がストップしてしまうのは効率が悪いですからね。

単語の勉強方法はどの目標点の受験生でも同じですが、あとは完成度の問題ですね。以下の完成度を目標に勉強するようにしましょう。

- 目標〜50点の人は80%以上

- 目標60〜70点の人は90%以上

- 目標70点〜の人は100%

単語学習だけやっていると飽きるという人は文法学習と合わせてやるようにしましょう。

文法の勉強方法

文法は中1内容→中2内容→中3内容と進むようにしましょう。なぜなら、中2内容を理解するには中1内容を理解している必要がありますし、中3内容を理解するには中2内容を理解している必要があるからです。

英語が苦手な人は中1内容のbe動詞、一般動詞のところですでにつまづいている人もいます。それに気づかずに焦って中2、中3内容を勉強してしまいなかなか身につかないということも少なくありません。

文法は以下のポイントをおさえて勉強しましょう。

- 基本の形を覚える

- 必ず全文書く

- 必ず日本語に訳す

- 月曜〜土曜の内容を日曜にテストする

英語の文法は形がある程度決まっているので覚えるだけで理解できるようになります。書く文法の基本構造をしっかり理解するようにしましょう。特にSVOCは重要です。SVOC構造がわかれば文法問題が解けるようになるだけでなく読解もできるようになります。

穴埋め問題や並べ替え問題でも必ず全文書くようにしましょう。そうすることで英文の形に慣れてきます。ノートに答えだけ書くのは絶対にNGです。めんどくさいですが、ここが英語ができるようになるかどうかの分かれ道です。

和訳の問題じゃなくても必ず和訳するようにしましょう。たまに意味を把握せずに問題を解いている人がいますが、それはNGです。入試問題は文脈把握が重要な問題が多いので英文の意味がわからないと問題を解けなくなります。

「英語は英語のまま読めるようにした方が良い」というのは最もな意見ですが、母語ではない英語を英語のまま理解するのは困難です。そのトレーニングは基礎をしっかり身につけてからの方が良いですね。

文法も必ず自分でテストするようにしましょう。勉強の基本は復習にあります。復習を制するものが入試を制すると言っても過言ではありません。

文法学習は大きく分けて2段階あります。それは「基本の文法学習」と「問題演習」です。文法の基本を理解した上で問題演習をすることが重要です。たまに問題演習だけやる人がいますが、それではなかなかレベルは上がりません。なぜなら丸暗記になってしまうからです。

図表読解の勉強方法

図表読解に限らず読解はまず短い文章から練習していくのがセオリーです。本文はもちろんですが、回答の選択肢も英文です。それを1文1文理解できるようになれば基本的には解けるはずです。

実はそのための基本学習は文法学習をちゃんとやっていれば完了しています。文法学習をすると短い文をたくさん書いたり読んだりしているはずなので、長文も自然と読めるようになります。

読解が解けない原因の主な理由は3つあります。

- 単語を覚えてない

- 文法が身についてない

- 読解テクニックを知らない

当然ですが、単語と文法がより基本的な部分なのでここをしっかり勉強しておかないといけません。単語と文法をおろそかにして読解の練習をしてもレベルは上がりません。

よく「読解慣れしてないから解けない」ということを聞きますが、その説明は的確ではないです。読解に慣れた状態というのはたくさん英文を読んだり読解したりすることではありません。受験勉強では読解テクニックを身につけることが重要です。

読解能力とはつまりは情報把握能力のことなので、それなりのテクニックを身につけなければ学力は上がりません。このあたりを勘違いしてたくさん解けば良いと思って勉強していると大変なことになります。

読解テクニックはいくつかありますが、基本的なところでいうと以下のようなものがあります。

- 問題を先に読む

- キーワードをチェックする

- ディスコースマーカーをチェックする

- 本文は最初から順に読む

「問題文を先に読む」のは基本中の基本ですね。何を問われてるのかを把握してから読んだ方が読みやすくなります。

「キーワードをチェックする」というのは問題文や回答の選択肢にある単語、特に動詞や名刺をチェックして本文中で同様の表現があるところは特に注意して読むということです。回答するために必要な情報はその周辺にあることが多いので、このテクニックを知っていると正答率が上がります。

ここでいう「チェックする」というのは具体的に本文に直接線を引いたり、メモをとったりすることです。どんどん書き込んでいきましょう。

ディスコースマーカーというのは英文を読む上で鍵となる英語表現のことです。最も基本的かつ有名なディスコースマーカーは「but」ですね。この単語を見た瞬間に「A but B」という構造になっていることがわかります。これだけで英文がグッと理解しやすくなります。

中学生で習うディスコースマーカーはそんなに多くないので長文読解の練習をしている中で出会ったらその都度身につけていくようにするのがセオリーです。

「必要なところだけ読む」のはリスクが高いのでやめましょう。これができるのは学力が高い人だけです。ほとんどの人はこれをやると余計に英文の意味がわかりにくくなります。

少し時間はかかりますが英文は最初から順に読むのがセオリーです。入試問題は文全体の流れが重要な場合が多いので、順を追っていく方が理解しやすいです。結果として得点が安定します。

図表読解ついてはこれこそ「慣れ」の問題です。図表読解では図や表から情報を把握して回答する力が必要ですが、基本的には上記の勉強方法をしっかりやれば自然とできるようになります。もちろん図や表の意味がわからないとダメですが。

読解の練習は一般的な読解問題を練習する意味はあまりないので、最初から入試の問題形式でやるようにしましょう。

会話文読解の勉強方法

会話文読解の勉強のポイントは以下の通りです。

- 図表読解の勉強方法をしっかりやる

- 登場人物を整理する

- 疑問文をしっかり身につける

基本的には図表読解の勉強方法と同じです。それに加えて登場人物の整理が重要です。だいたい3〜4人登場するので、誰がどういう考え・意見を持っているかをチェックしたりメモしながら読んでいきましょう。

本文内容に一致する英文を選ぶ問題は選択肢が6個あるので難しく感じますが、解き方を知っていれば他の問題と同じだとわかるはずです。その解き方というのは「一つ一つ検証していく」です。

例えば選択肢aを読んでその内容が書かれている部分を本文中から探し出します。それが内容と一致してる(またはしてない)かをチェックします。ここだけ見れば、たった一つの文章が本文内容と一致してるかどうかの問題と考えることができます。あとはそれを繰り返すだけです。

時間がない場合は正解の組み合わせを見つけた時点で終了し、残りの英文は読まなくてもいいでしょう。

ライティングの勉強方法

これが最も難しいところです。何が難しいかというと、何が出題されるかわからないという点です。1問しか出題されず配点も5点なので最もコスパの悪い問題と言えるでしょう。過去問からある程度の傾向はわかるかもしれませんが、急に傾向が変わることはよくあるのであてになりません。

結局のところ、文法をしっかり勉強しておくことが最大の対策になります。ライティングで出題される英文自体は基本的なものなので、文法が身についていればどんな問題でも対応できるようになります。

問題はこれまた対話形式ですが、文章自体は難しくないですし文脈把握も簡単にできます。ほとんどの人は空欄にどんな文章が入るかを日本語で予想するところまではいくはずなので、この形式に対して特別な練習をする必要はないです。

文法の教材に乗っている書く文法の基本例文を丸暗記するなどしておけばかなり高い確率で正答できるようになります。

まとめ

最後にまとめておきます。

- 基本的には一番最初に紹介した教材をしっかりやっておけばOK

- 市販教材は神奈川県の入試に特化してない

- 塾教材は神奈川県の入試に特化している

- 第1問〜第4問までで約50点分もある

- 単語と文法が最優先

- ライティングは最悪解けなくてもOK

- 3回復習が勉強の基本

ここまでの内容をしっかりやれば確実に目標点を取ることができますが、読んだだけだとよくわからないという方もいると思います。そんな方はぜひ私の指導を受けてみませんか?

- ここに書いてある勉強方法の中で具体的に教えて欲しいことがある

- 受験制度について知りたい

- 他の科目の勉強方法も知りたい

- 成績が伸びずに困っている

- これから受験勉強スタートするんだけど何したらいいかわからない

こんな方はぜひご連絡ください。これまでに何人もの生徒の成績を爆上げし、逆転合格に導いてきた私が全力でサポートします。

まずはSkypeでの体験指導or相談からどうぞ。ご連絡は以下のボタンをクリック(タップ)してコンタクトフォームへお進みください。

https://tutor-blog.com/kanagawa-high-school-admission-s-point-culculation/