個別指導歴15年の私が神奈川県公立高校入試の制度やその攻略法について解説してみました。何も考えずに勉強しても良い結果は得られないので、これから受験する人はこれを読んで自分なりの戦略、攻略法を考えてみてください。

数学や理科の攻略方法の記事もあるので合わせてご覧ください。

入試の時期

神奈川県の高校入試の時期は以下のようになっています。年によって多少のズレはあるものの毎年だいたい同じ時期でバレンタインデーの前後です。

推薦:1月中旬(発表は私立一般より前)

私立:2月上旬(2018年は2月10日)

公立:2月中旬(2018年は2月15日)

基本制度

神奈川県の高校入試の制度は以下のようになっています。

併願:他の公立や私立を受験する

単願:他の公立や私立を受験しない

①について

推薦は各高校が独自に定めた基準(大抵の場合は内申)をクリアしている人が出願できます。その後、面接や作文が課され合否判定されます。

②について

単願というのはその私立高校のみ受験する方式です。筆記試験もないため、内申の基準をクリアして入ればほぼ受かります。

③について

単願ですが、筆記試験を課される方式です。同じ私立でも特進とか学力が重要視されるコースを受験する場合に多いです。

④について

最も一般的な受験方式。公立高校をチャレンジして、私立は併願で抑える感じですね。

⑤について

④と同じく公立との併願ですが、私立の方は書類(調査書)以外の評価+筆記試験を課されます。

⑥について

いわゆるオープン入試。書類(調査書)を考慮せず、入試の点数だけで合否判定する場合が多い。

よくある受験パターンその1(④の方式)

公立:チャレンジ

私立:併願で抑え

例えば湘南地区だと、公立・鎌倉高校チャレンジして、私立・横浜隼人を併願で抑えるパターン。

よくある受験パターンその2(②の方式)

公立:成績足りないので諦める

私立:成績足りてるところで単願

例えば湘南地区だと、内申が合計80未満で公立だとそれ以下のところしか合格する見込みがなくそこに行きたくない場合、相洋高校を単願するパターン。

公立入試に関係する要素

公立高校入試では主に以下の4点で評価し合否を判定します。

- 調査書

- 入試得点

- 面接

- 特色検査

1.内申点は学校での英語や数学の成績の合計点です。中2+中3×2で計算され135点満点となります。これを100点満点に換算して合否判定に用いられます。

2.入試は1科目100点満点で英語、数学、国語、理科、社会の5科目です。重点化がある高校もあります(後述)。

3.面接はH26年度から神奈川県公立入試で実施されています。100点満点で評価されます。受験者間の評価に差をつける高校とつけない高校があります(後述)。

4.特色検査は学校が独自に決めた試験で、上位校や国際コースがある高校で採用されていることが多いです。特色検査は高校ごとに内容が異なるのでちゃんと調べた方がいいですね。

S1値について

神奈川県公立高校入試の第1次選考はS1値(エスワンとかエスイチとか読みます。)というものを使って行われます。以下の計算式で個々の受験生のS1値を1000点満点(特色検査を課している高校の場合は最大で1500点満点)で計算し、値が大きい方から順に定員数に達するまで合格していきます。

A = 内申点×100/135

B = 入試得点×100/500

C = 面接

D = 特色検査

S1値 = A×e + B×f + C×g + D×h

ここで、e,f,g,hはそれぞれの学校が定める内申点:入試得点:面接点:特色検査点の比を表します。例えば、鎌倉高校の一般入試の場合、

内申:入試:面接:特色検査

=3:5:2:0

なのでS値は以下のように計算されます。

S1値 = A×3 + B×5 + C×2 + D×0

このe,f,g,hの値は入試において非常に重要な値です。上記の鎌倉高校のように入試得点を重要視する高校の場合、内申が高くても学力がないと合格するのが難しくなります。

計算例(中2内申=35、中3内申40、入試得点350、面接100、特色検査なしの場合)

A = (35+40×2)×100/135 ≒ 85.2

B = 350×100/500 = 70

C = 100

D = 0

S1値 = 85.2×3 + 70×5 + 100 ≒ 821

「神奈川県高校受験案内(Amazonリンクです)」などを見ると、各高校のページにS1値が載っているので、それと比較することで、あと成績をいくつ取れば良いか、入試で何点取れば良いか、合格できそうか、などがざっくりとわかります。

ちなみに平成28年度の鎌倉高校の合格者平均のS1値は約818(面接を100点として計算)なので、上記の例の場合は合格する可能性が高いと言えます。

S値の計算については以下の記事も参考にしてみてください。

https://tutor-blog.com/just-written/s-points-culculation/

内申点を一切考慮しない10%枠

公立入試には2次選考があります。上記のような内申点を考慮して合否を決める1次選考は受験者全体の90%だけに適用されます。2次選考は定員の10%が合格します。例えば、定員が360人の場合、その内36人はこの2次選考に進んだ人の中から選ばれます。

2次選考は内申点は一切関係なく、入試得点、面接点、特色検査だけで合否判定がされます。この10%枠の合格者を決めるS2値の計算は以下のようになります。

鎌倉高校(0:8:2:0)の場合、こんな感じ。

S2 = A×0 + B×8 + C×2 + D×0

計算例(入試得点350、面接100、特色検査なし)

S2 = 70×8 + 100×2 = 760

平均+15点取れれば2次選考で受かる

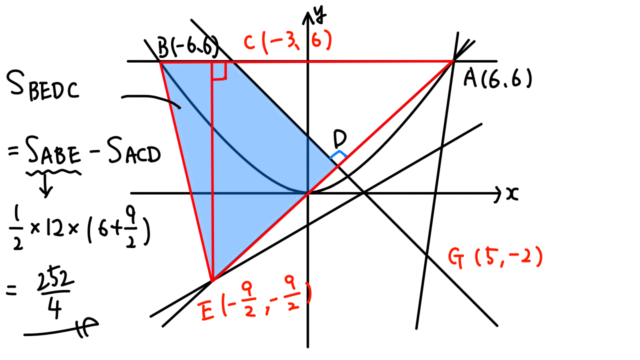

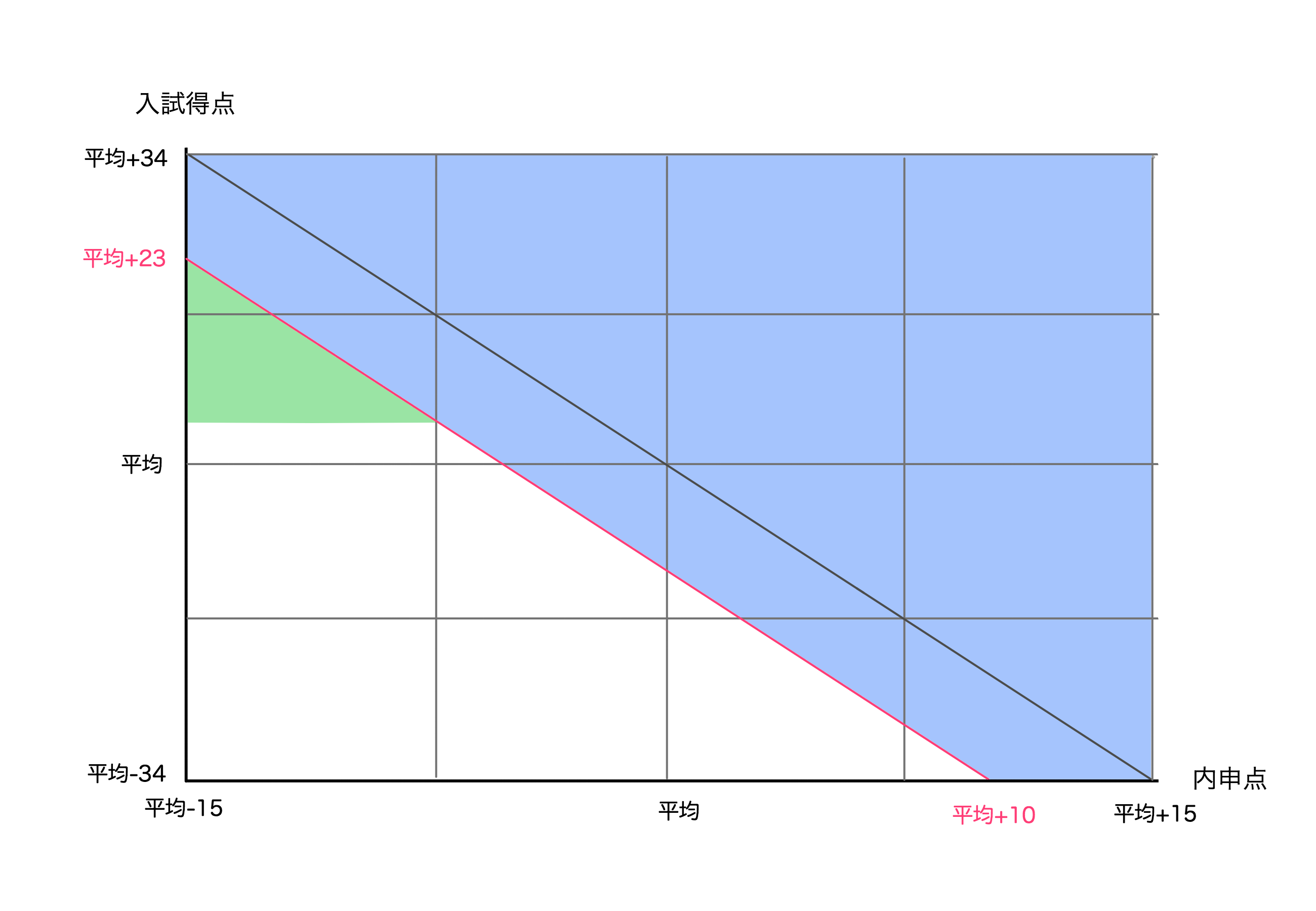

合格者の入試平均点より少し高い点数が取れれば2次選考で受かる可能性が高いです。次のグラフをみてください。

このグラフは3:5:2:0、倍率1.3倍の高校を想定したグラフです。極端に内申が高い人や入試得点が高い人を除いて考えてあります。グラフの中央は内申も入試得点も合格者の平均であることを表しています。その点を通る斜めの直線は、計算上S1値が等しくなる組み合わせを繋いだ直線です。

その線よりやや下に平行移動させた細い線は、このあたりまではおそらく1次選考で合格するだろうと思われるライン(1次選考合格ライン)です。このラインは倍率などによって上下します。

この1次選考合格ラインより上の青いエリアにいる人は1次選考で合格するので2次選考には進みません。

2次選考で合格するのは緑のエリアにいる人です。入試得点が合格者平均よりも上の人はほぼ1次選考で受かるので、残るのはその中のごく一部の人とあとは合格者平均を下回っている人です。

この考えをもとに、私がいつも生徒に伝えている2次選考で合格するための点数を計算する方法を紹介します。

「合格者の入試得点平均 + 15点」です。

おそらく+10点くらいでも大体の場合受かりますが、安全圏は+15点です(緑のエリアの上位層)。これはもちろん、学力検査:面接:特色検査の比率によっても変わってきますし、倍率や面接の結果などによっても変わるのであくまでも目安です。

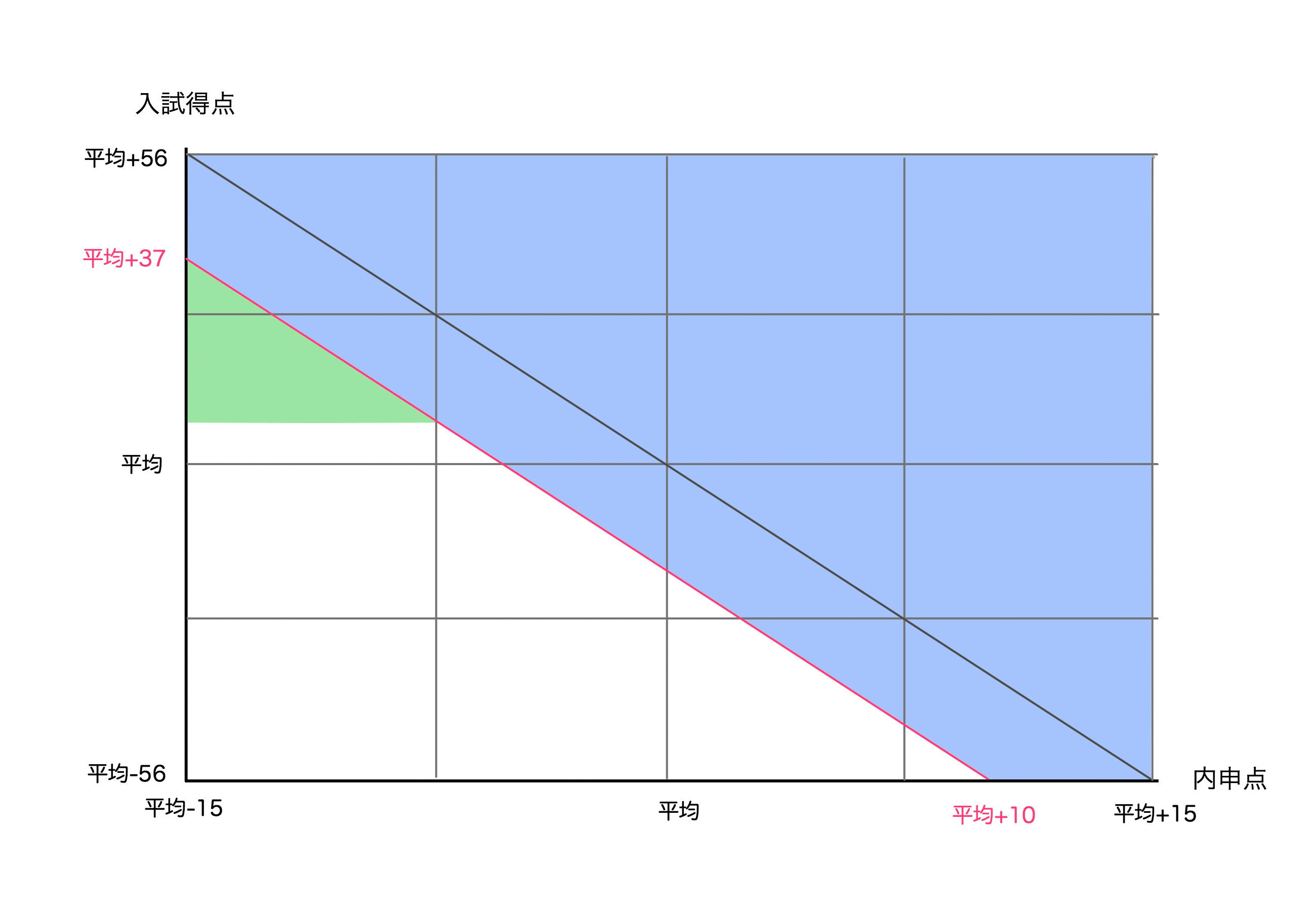

4:4:2:0の場合はどうでしょうか。定員や倍率は同じと考えてグラフを書いて考えてみましょう。

4:4:2:0の比率では内申の方が重いので、内申が低い人が1次選考で合格するには入試得点をそれだけ多く取らなければいけません。

例えば内申が合格者平均より15低いと、入試得点を平均+56点取らないといけない計算になります。3:5:2:0の場合に比べると入試でたくさん点をとらなければいけません。

4:4:2:0の場合、2次選考で合格したいのであれば合格者平均+20点が1つの目安になります。絶対に合格したい高校があるのであればこれらの点数を目安に勉強しましょう。

選考の流れ

第1次選考

各高校で公立高校入試を受験。受験者全員のS1値を計算。上位90%が合格。不合格者は第2次選考へ。

第2次選考

第1次選考で不合格だった受験者、何らかの理由で調査書が揃わない受験者のS2値を計算。上位10%が合格。

第2次選考は特別な申請等は必要ありません。受験者全員に対して自動的に行われます。第1次選考の試験結果を用いるので第2次選考の試験もありません。

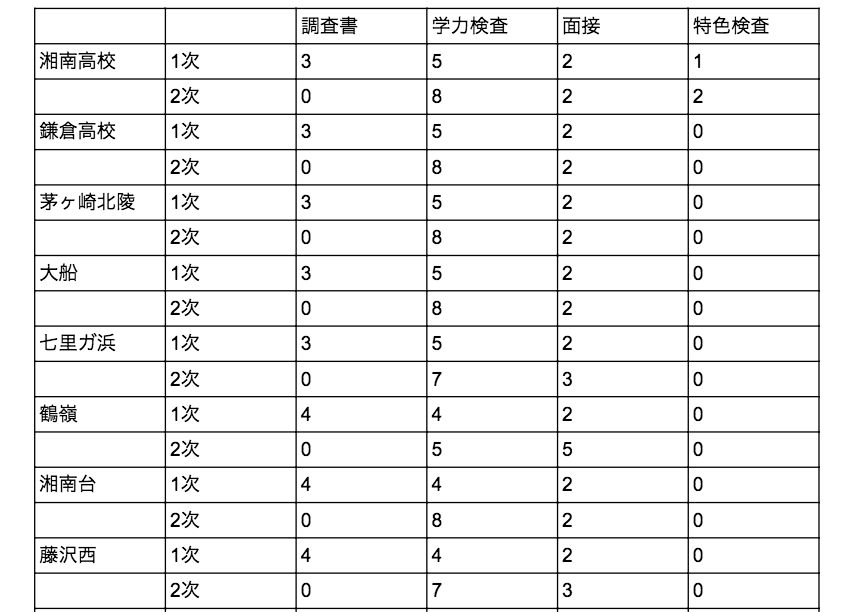

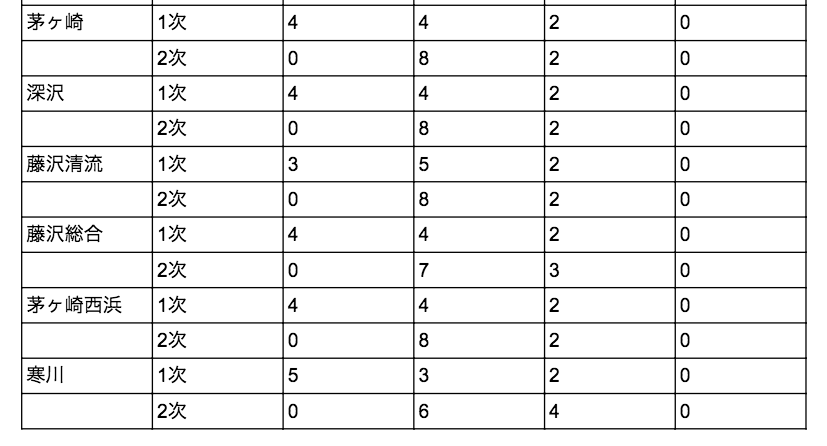

調査書:学力検査:面接:特色検査の比率について

この比率は高校が独自に決めて良いので、行きたい高校がどの比率なのか調べてみましょう。例えば、湘南地区の公立高校はこんな感じです。

そこまで大きな差はなく、1次選考の場合、大体3:5:2:0か4:4:2:0ですね。寒川高校だけ特殊です。

成績があまり取れてないけど頭の良い人は1次選考が3:5:2:0、2次選考が0:8:2:0のところを受験すると良いと思います。大体上位校はこんな感じですね。

神奈川県全体で見ると4:4:2:0が一番多いようです。

2次選考は0:8:2:0のところが多いですが、鶴嶺(0:5:5:0)のように面接を重視しているところもあります。そのほかにも0:7:3:0というところもあります。自分の状況に合わせた高校を選ぶようにしましょう。

内申1点=入試3.7点

比率が4:4:2:0の高校は内申1点と入試4点がだいたい同じ価値を持ちます。これは以下の計算でわかります。

内申1点 = 500/135 × ①/② (入試点)

①:調査書の比率

②:学力検査の比率

今の場合

内申1点 = 500/135 × 4/4 = 3.70(入試点)

また、3:5:2:0の場合は内申1点=入試2.22点となります。

入試3.7点分というと、だいたい小問1問に相当します。特に、本番に弱いタイプはできるだけ内申点で稼いでおく方が良いでしょう。

この情報は、入試に関係する成績、つまり中3後期中間(2学期制の場合、10月下旬〜11月上旬くらい)が終わったあとに効果を発揮します。思ったように成績が取れなかった場合、足りない成績を入試でどれだけ補えば良いかを計算できます。

例えば、比率が4:4:2:0、合格者の内申平均が100、入試得点平均が320点の場合を考えます。自分の内申合計が95だとすると内申平均から5低いので、入試で合格者平均より5×3.70≒19点多く取ること(339点)が目標となります。

比率が3:5:2:0、合格者の内申平均が100、入試得点平均が320点の場合を考えます。自分の内申合計が95だとすると内申平均から5低いので、入試で合格者平均より5×2.20=11点多く取ること(331点)が目標となります。

このように比率が4:4:2:0の場合と3:5:2:0の場合で目標にする入試得点が異なることは知っておいた方がいいですね。

面接1点=入試2点

内申と同様、面接も入試得点に換算してみましょう。以下の式で計算できます。

面接1点 = 5 × ③/② (入試点)

②:学力検査の比率

③:面接の比率

3:5:2:0の場合、

面接1点 = 5 × 2/5 = 2.0(入試点)

4:4:2:0の場合、

面接1点 = 5 × 2/4 = 2.5(入試点)

面接で差をつけない高校(例えば湘南高校)の場合はあまり意味がないですが、最高点と最低点で10点以上の差をつけるところ(例えば鶴嶺高校)は面接対策も重要ですね。

面接で10点分は上記の例で言えば、それぞれ入試で25点、20点分になります。これはかなり大きい。

志望校が面接で差をつけるところかどうか、しっかりと調べておきましょう。仮に差をつけないところだとしても最低限の面接練習はしておくことをオススメします。

面接練習は年明けてからでOK

面接も重要だということを書きましたが、面接練習は年明けてからでOKです。仮に最大で10点差つける高校だとすると、学力検査に換算して最大でも20~25点分ということになります。

実際はほとんどの人が面接でも平均ぐらいになるはずなので、面接は点数を稼ぐというより失点しないようにする、と考えておけばOKです。そう考えておけば気負わずに面接を受けることができるはずです。

面接を重視している高校の場合は、面接点での逆転合格も十分あり得るので、しっかり練習しておきましょう。

過去の面接でどんなことを聞かれたかを調べて練習したり、聞かれそうなことを想定して練習することをオススメします。

重点化について

重点化というのは、内申点や入試で特定の科目を重視する制度です。例えば、藤沢西高校では、以下のような重点化があります。

第1次試験

評定:主要5科目は高得点の2科目、技能4科目は高得点1科目、を各2倍

第2次試験

評定:高得点の2科目を各2倍

得意科目と苦手な科目が明確に分かれている人は重点化がある学校の方がお得かもしれません。でも、重点化を行なっている高校は多くないので選択肢は限られます。

中3後期中間まで学校対策が優先

これまで書いてきた通り、内申点を上げておくことが何よりの受験対策になります。入試でも中学3年間で勉強することが出題されるので、そういう意味でも普段からちゃんと勉強しておくことをオススメします。

二学期制のところは中2の後期~中3後期中間テストまでが入試に関係するので、それまではしっかり学校対策をしていきましょう。それ自体が受験対策になります。本格的に受験勉強をスタートするのはその後になるでしょう。特に部活をやっている人は。

もちろん、部活が受験勉強を並行して進める人もたくさんいますけどね。高校受験指導に定評のあるST○Pや湘○ミなどは早くから受験勉強をスタートするために学校に先行して授業を行なっています。独学する人は、そういう人たちと競わないといけないということを十分理解しておいきましょう。

中3生は余裕があれば学校対策と並行して、中1、中2内容の復習をしたり、入試レベルの問題をトレーニングしておくなどできると良いでしょう。中1、中2生で学力が高い人は、学校内容と合わせて入試レベルの問題も解きながら進めると良いでしょう。

神奈川県公立高校入試、都立高校入試、大学入試で個別指導18年、オンライン指導8年の私がマンツーマンで丁寧に指導します。

- 対象学年:中学生、高校生、浪人生

- 指導科目(高校):数学、物理、大学受験指導

- 指導科目(中学):数学、理科、高校受験指導

- 指導形態:SkypeまたはZoomによるオンライン指導

- 指導曜日・時間:要相談

- 料金:1時間6,000円(税別)→5,000円(2月3月指導開始の方だけ!)

- 体験指導:60分(ヒアリング含む)

体験指導をご希望の方、オンライン指導に関してご質問がある方は以下のお問い合わせページからご連絡ください。体験指導や指導料金などについて詳しい資料をお送りします。